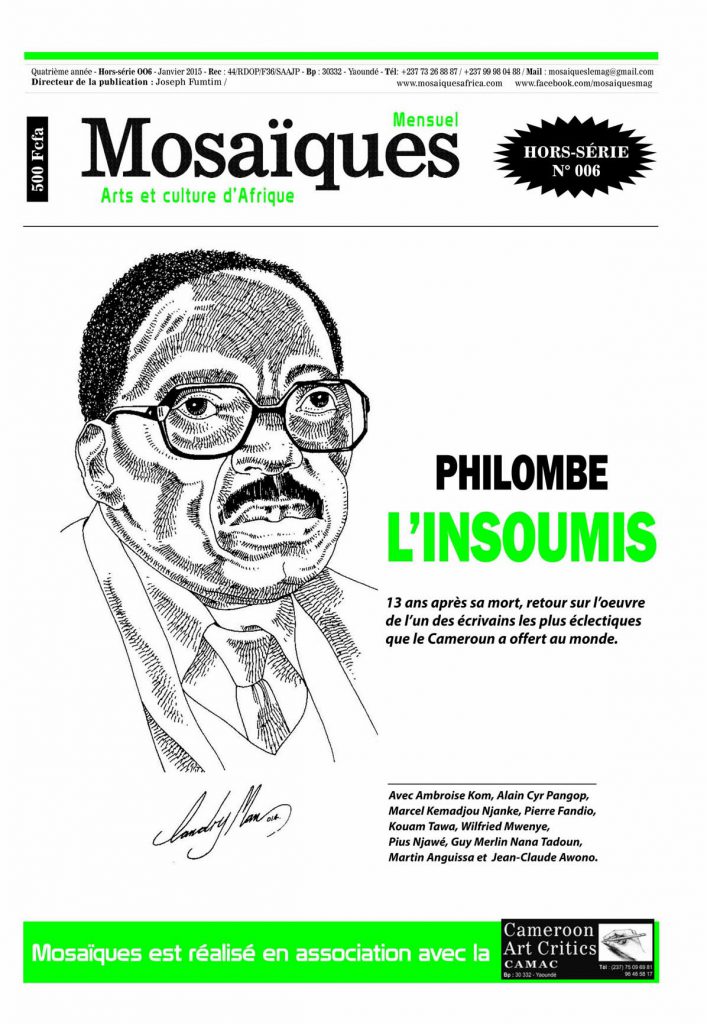

René Philombe : « Nous avons très peu d’intérêt pour notre littérature »

L’échange ci-contre fait partie de ceux qui ont le plus pénétré les profondeurs d’un auteur et d’un promoteur littéraire dont l’activité est à jamais entré dans l’histoire. Une interview qui permet de mesurer les spasmes et l’endurance qui auront traversé toute sa vie durant un Philombe insoumis et déterminé. C’est durant une période critique de sa vie avec une maladie bien tenace qu’il a bien accepté de s’épancher sur une trajectoire littéraire et associative qui conserve encore quelques secrets au micro d’un de ses successeurs dans le champ de la littérature et de la promotion de celle-ci. Un entretien que Jean-Claude Awono, poète, éditeur et président de l’association La Ronde des poètes est allé quérir à Batchenga, le village de son illustre devancier. Et qui a été publié une première fois (2005) dans la revue Hiototi qu’Awono avait fondé à l’entame de l’actuel siècle.

L’APEC vit-elle encore ?

Oui et non. L’association vit encore parce qu’elle a été reconstituée par les universitaires qui ne l’animent pas comme il faut. Alors qu’à notre époque nous n’étions qu’un groupe de huit personnes, nous avons réussi à créer quelque chose qui a pu réunir les poètes et les écrivains. A notre époque, il n’y avait pas autant de potentialités que pour l’équipe actuelle. Nous étions sans voiture, nous avions un bagage intellectuel nettement en dessous du niveau universitaire. Aujourd’hui, l’APEC est peuplée d’universitaires qui ont des voitures, qui sont riches, mais qui ne rendent pas visible l’action de l’association. Voilà pourquoi je dis que l’APEC ne vit plus. Sinon on sentirait sa présence. Or on ne sent absolument rien.

Qui a créé l’APEC ?

Je viens de vous dire que c’était un groupe de huit Camerounais dont je faisais partie qui avait créé cette association en 1960. Le but de l’association était de rassembler tous ceux qui aiment la chose culturelle et de promouvoir le développement de notre littérature et de notre culture de façon générale. J’ai été secrétaire général de 1960 à 1980 lorsque j’ai démissionné pour faire autre chose.

Quels ont été les grands moments de l’association ?

C’est d’abord les années 1964-1965-1966. A cette époque-là, le Centre culturel français nous réservait la salle presque gratuitement. On allait y faire des récitals presque chaque mois. C’était très réguliers des récitals de poésie, des représentations théâtrales…La chose avait pris une telle ampleur que l’APEC faisait parler d’elle au-delà de nos frontières. En 1966, nous avons élaboré une anthologie que nous avons envoyée au Festival des arts nègres de Dakar. Moi-même je n’ai plus une seule copie de cette anthologie qui est aujourd’hui complètement épuisée parce qu’on l’avait beaucoup acheté au festival.

Qui éditait les publications de l’APEC ?

L’APEC avait sa propre maison d’édition. Je vous ai parlé de l’anthologie des poètes et écrivains camerounais. Il faut y ajouter les fascicules qu’on publiait. La chose avait contribué à beaucoup populariser notre littérature. Le nom de l’APEC était en vedette ; on en parlait partout. Le gouvernement nous donnait très peu de subventions. On avait reçu deux fois des subventions de M. Ahidjo. Je me rappelle que c’était environ cent mille francs ! Avec cet argent, nous avons fait une anthologie en 1961. Avec le président Biya, je pense que nous avons reçu 350.000. On en a profité pour relever l’APEC qui était déjà tombée. Par la suite, je m’étais replié dans mon village parce qu’il n’y avait plus personne pour encourager le développement de l’APEC. Il y avait une autre publication qui n’était pas de l’APEC, c’était la revue Abbia.

La rencontre avec Lilian Kesteloot, parlons-en !

Kesteloot était une personne très affable, qui m’a énormément marqué. Je puis dire qu’elle était l’un des plus grands promoteurs de la littérature camerounaise, avec un certain Bernard Fonlon qui s’était procuré son adhésion à l’APEC. Malgré son jeune âge, nous appelions Kesteloot «maman», et ce de manière très affectueuse. Elle a publié aux éditions CLE Neuf poètes camerounais, anthologie dans laquelle l’APEC était amplement représentée.

Quels furent les rapports de l’APEC avec des écrivains tels que Mongo Beti, Ferdinand Oyono, Francis Bebey ?

Nous avions écrit à tous ces écrivains qui se trouvaient alors à l’étranger. Mongo Beti nous a donné son adhésion, mais compte tenu de sa position quelque peu délicate, il ne pouvait adhérer à l’APEC de manière active. Il a néanmoins donné son adhésion par écrit. Quant à Ferdinand Oyono, il nous a envoyé des lettres de remerciement. C’était tout. Engelbert Mveng n’était pas de l’APEC mais il nous encourageait tout de même. A cette époque-là, nous subissions le mépris de beaucoup de nos compatriotes qui disaient : «Des non-universitaires qui se permettent de parler de la littérature camerounaise, quel scandale !» Le premier universitaire à se joindre à nous était Bernard Fonlon, qui enseignait à l’université. Il a prouvé aux gens que la littérature n’est pas forcément associé aux diplômes ; que ce qui compte le plus ce n’est pas l’université, mais le talent.

Est-ce que l’APEC a souffert des problèmes liés à l’appartenance ethnique de ses membres ?

Non et non ! L’APEC ignorait complètement de telles idéologies. Vous savez, j’appartiens à l’ethnie Beti mais bien de jeunes m’appelaient papa, des jeunes qui appartenaient à d’autres ethnies. Nous n’avions pas de problèmes tribaux, nous étions loin d’y penser.

Patrice Kayo et vous avez très sévèrement jugé l’écriture poétique de Louis-Marie Pouka. Pourquoi ?

Je ne vais pas parler à la place de Kayo. J’ai porté critique à Pouka à cause du fait qu’il s’était enfermé dans le classicisme, une école littéraire déjà démodée. Je lui recommandais de revenir à sa propre personnalité et d’écrire en tant que Camerounais et non comme Victor Hugo. Il a copieusement imité Hugo, ce qui m’a poussé à rédiger un article contre lui. L’école littéraire à laquelle s’assimilait Pouka était le Parnasse ; il plagié Hugo à tel point que je fus choqué. De mon côté, j’ai commencé à lire ces écrivains, que j’avoue avoir plagié à mon tour, mais je me suis finalement frayé ma propre voie. Pouka souhaitait que tout le monde écrive comme lui, que tous s’attèlent à l’école du vers classique. Il existe un poème de Victor Hugo, ‘Océan et noce’ je crois, qu’il avait plagié de façon plate. Cela m’a choqué.

Certains ont pensé que dans la poésie, Mveng avait confondu le christianisme à la négritude, qu’en dîtes-vous ?

Mveng était libre d’écrire comme il le souhaitait. C’était un grand homme de lettres et philosophe, tout autant qu’il était un chercheur avéré. Il était normal donc que sa poésie porte la marque du christianisme. Vous savez, c’est comme avec mes poèmes : quand els gens les lisent, ils y voient un peu de communisme. Pour être franc, je dois vous dire que je flirtais avec les partis communistes français et russe. Il n’y a donc rien d’étonnant que les poèmes de Mveng s’inspirent du catholicisme. Mais il a adopté un hermétisme que je ne partage nullement. La visée de l’écriture est que le lecteur puisse comprendre ce qu’on dit. Quand on s’enferme dans un hermétisme pareil au sien, je crois qu’il est inutile d’écrire.

En dehors du théâtre, quelle est la place qui était réservée à la poésie ?

Tous les genres étaient cultivés, mais vous savez que le genre romanesque demande beaucoup de moyens. L’édition d’une pièce de théâtre nécessite de grands financements. Avec la poésie, il suffisait d’une petite plaquette ; la poésie était beaucoup plus populaire. Tout le monde croyait que la poésie avait plus d’importance que tous les autres genres. N’empêche, nous cultivions tous les genres.

L’APEC a-t-elle connu des détournements d’argent ?

Je ne crois pas. Le peu d’argent qu’on nous donnait était gardé dans un compte. Néanmoins, il y a eu des problèmes du fait que certains présidents n’apportaient pas assez de transparence dans la gestion de nos fonds qui étaient minables. Mais il n’y avait pas eu de problèmes financiers à proprement parler dans la gestion financière.

Patrice Kayo et Ghonda Nounga soutiennent que l’APEC était une association nationale. Qu’entendez-vous par association nationale quand vous parlez de l’APEC ?

Une association nationale comme un parti politique est une formation qui a des antennes sur toute l’étendue du territoire. Nous avions des représentations à Douala, Bafoussam, dans l’Extrême-Nord et à l’Est. En dehors de Douala et de Bafoussam, les autres antennes ne fonctionnaient pas comme il fallait. C’était vraiment une association nationale l’APEC. L’APEC n’avait pas son pareil de son temps. Tous les écrivains s’adressaient à nous.

Comment étaient les rapports APEC-public ?

Il faut remarquer deux niveaux de public : au niveau universitaire, on nous méprisait. Les universitaires considéraient comme scandale le fait que les fondateurs de l’APEC ne fussent pas des gens qui avaient franchi l’université. Moi je suis autodidacte ; Pouka qui était le plus grand de tous n’était pas universitaire. Seul un membre avait le Bac ; les autres étaient titulaires de diplômes élémentaires. A ce niveau, les rapports étaient faits de mépris à notre égard. Le grand public quant à lui ne comprenait pas grand-chose. Vous savez qu’ici on ne considère que le côté matériel de la vie ; les gens oublient le côté intellectuel. Au départ, nous nous sommes dit qu’il fallait développer le Cameroun. Le développement se situe à plusieurs dimensions. Il y a la dimension économique et matérielle, visible, palpable, tout comme il existe une autre : spirituelle, culturelle. Notre choix se portait sur la dimension culturelle du développement national. L’affaire a fait beaucoup de bruit. Il y avait un journal béninois où un certain Paulin Houtondji disait que le Cameroun est le quartier latin de l’Afrique. Nous faisions beaucoup parler de nous en Afrique francophone. Le public qui s’intéressait à nous était celui de l’université ; mais comme je l’ai dit, cette attention ne visait qu’à nous mépriser. Le premier universitaire qui soit venu mettre fin à ce tabou était Fonlon. Il avait été à Londres où il avait fait de grandes études universitaires. C’est lui qui avait brisé ce tabou-là pour montre aux gens que la littérature ce n’est pas le diplôme. Un jour, un certain Thomas Meloné m’a avoué qu’il était incapable de faire ce que nous faisions bien qu’il ait été à l’université. Il m’a dit : «je suis un grand professeur de lettres françaises mais je reconnais que ce n’est pas le diplôme qui écrit, c’est le talent, c’est le génie. Si vous avez le talent, si vous avez le don d’écriture vous pouvez produire de grandes choses».

Et Kayo, n’était-il pas universitaire ?

Non. Il était professeur dans un collège missionnaire à Bafoussam je crois. Il avait fait le petit séminaire et était entré à l’université à une époque où l’APEC était déjà mise sur pied. Il était entré à l’université par un concours spécial réservé à ceux qui n’avaient pas le Bac.

L’APEC et l’ancien gouvernement, quels rapports ?

Ils étaient conviviaux au départ mais basés sur certaines illusions. Le gouvernement s’était fait des illusions en pensant que l’APEC était un instrument qui allait chanter ses louanges, ses honneurs ; qu’elle ferait du giottisme en sa faveur ; mais il s’est vite rendu compte de son erreur. De ce fait, chaque fois que nous demandions des subventions, nos demandes étaient classées. Au départ, on nous avait même classés parmi les associations d’utilité publique pour se rendre finalement compte de leur erreur. Nous avions maintenu notre liberté de penser et d’écrire jusqu’à la fin de mon mandat. Durant mes vingt ans de service à l’APEC, j’avais tenu à ce que notre liberté d’expression soit maintenue.

Il paraît que vous avez rencontré M. Ahidjo…

Oui. C’était à l’époque où je m’apprêtais à rentrer au village. Je commençais à trouver la vie en ville invivable. Je n’avais pas beaucoup d’enfants à cette époque-là ! En 1965, il avait envoyé, à ma grande surprise, une grande Mercedes. Je suis allé à son invitation. Au cours de la conversation, il m’a demandé s’il était possible que je sois la caisse de résonnance de sa politique. Il avait donné l’exemple du journal égyptien Al Arab. J’ai eu un sursaut et lui ai dit que j’allais y réfléchir. Il m’a accordé le temps nécessaire à cet effet. C’était un homme d’une grande simplicité. Alors que je l’attaquais à plate-couture et ouvertement, il m’avait dit qu’il était au courant du fait que j’étais régulièrement emprisonné et des conditions difficiles qui étaient les miennes. Je fus surpris ! «C’est vous qui avez ordonné qu’on m’arrête ?» «Non, avait-il répondu. Je ne savais même pas que vous aviez été arrêté. C’est en lisant en rapport vous concernant que j’ai su». J’avais en effet été enfermé dix fois ! Et le fait qu’il m’ait reçu avait déclenché un grand scandale national. Il m’avait demandé s’il m’était possible de travailler à nouveau alors que je venais de rejoindre mon village. Ce à quoi je répondis que la construction de ma maison me tenait à cœur et m’obligeait par conséquent à séjourner dans mon village. Sur ce nous nous étions séparés. Cinq mois après, Un Blanc qui s’occupait des personnes handicapées vint me porter une lettre du ministère de la Culture. Philippe Mataga, je crois, me fit annoncer par la suite que j’étais nommé agent du CREPLA (Centre régional pour la promotion de la littérature en Afrique, Ndlr) au nom du président de la République. Il y eût fête dans mon village ! Je commençais donc à travailler en 1967, année où je fus invité trois fois en Amérique pour des conférences dans des universités.

Et avec le nouveau régime, quels ont été vos rapports ?

Je ne peux rien dire à ce propos puisque je ne suis plus membre de l’APEC. Je sais qu’ils ont changé quelque peu de politique. Nous étions très durs à notre époque. Nos articles, nos poèmes, nos pièces de théâtre étaient sévères. Généralement, on critiquait les actions du gouvernement : le chômage, les détournements impunis… J’ai fait une pièce qui a d’abord été condamnée en France par la police avant de l’être ensuite au Cameroun. Nous en avions programmé la représentation à Bafoussam ; le préfet d’alors est sorti de la salle avant la fin. A Yaoundé, nous avons joué une première fois. A la deuxième, la police était là. Le public était pourtant nombreux au CCF mais la police a chassé tout le monde alors que les billets avaient déjà été écoulés. Mais actuellement, il paraît que l’APEC est reçue par de grands ministres ; ce qui n’est pas établi.

Qu’est-ce qui est à l’origine de l’hibernation actuelle de l’APEC ?

Le manque de dynamisme de nos dirigeants ! Dans une association comme dans un pari politique, rien ne peut marcher quand les dirigeants manquent de dynamisme. Ils ont pourtant tout ce qui faut pour faire fonctionner l’APEC. Ils ont des voitures, ce qui n’était pas le cas à notre époque. Quand j’ai été recruté à la sûreté nationale, j’ai pris le soin d’acheter une voiture qui nous aidait beaucoup. Aujourd’hui, les profs d’université ont des véhicules à leur service, ce qui n’était pas le cas à notre époque où prendre même un taxi n’était pas évident. Les apécistes d’aujourd’hui ont de l’argent, des voitures, bref des situations stables. Pouka, notre doyen, était un magistrat à la retraite. Je n’ai pas honte de dire que les fondateurs de l’APEC étaient misérables, mais nous avions une volonté et des projets d’évolution dont nous étions fiers. Aujourd’hui, ils ont des moyens d’éditer des livres et de se rapprocher du gouvernement pour solliciter certaines faveurs et subventions. Une fois, j’ai appris qu’on leur a donné une subvention de cinq millions, ce qui était inconcevable à notre époque. Nous avons reçu une seule fois un million ; c’était en 1980 à l’occasion de notre congrès. Cela grâce à un ami, François Sengat Kuo, qui n’est plus.

Y a-t-il quelque chose de l’APEC dont nous n’avons pas parlé et qui vous tient à cœur ?

J’appartiens à plusieurs associations étrangères parmi lesquelles l’Association des gens de lettres en France. Il y a dans cette association des gens dynamiques, qui savent ce qu’ils veulent, qui savent aimer ce qu’ils font. Le métier Le métier d’écrivain exige la passion et l’amour des belles lettres. Nous aurions fait beaucoup de choses si nous avions les moyens de les réaliser. Nous avions souhaité que l’APEC ait un département d’histoire, un département de philosophie, un département de lettres classiques, de lettres modernes, de lettres anciennes ; un département de langues nationales et de recherches scientifiques, mais ce programme n’a jamais été réalisé. Nous n’avions même pas de local. Un peu partout pourtant, comme à Dakar par exemple, il existe une maison des écrivains sénégalais. Idem pour le Gabon, le Nigeria et bien d’autres pays. Ceux qui nous gouvernaient ne trouvaient pas nécessaires que nous ayions un local, une voiture ou de l’argent en banque. Avec des moyens, nous aurions pu donner plus de couleurs à notre littérature, de même que nous aurions pu aider le gouvernement à organiser certains plans nationaux. Par exemple à la suite d’une demande que j’avais faite à Ahidjo, on avait créé le Centre culturel national, et à chaque fois que nous nous réunissions, il nous était accordé un petit perdiem. Il serait très avantageux pour les Camerounais de créer des structures similaires. Le Centre culturel national n’a duré qu’un an et demi et on n’en a plus jamais parlé.

Aujourd’hui comment voyez-vous l’avenir de la littérature camerounaise ?

Le Cameroun regorge de beaucoup de talents. Je déplore cependant le fait qu’ils ne soient pas encouragés à la juste valeur de leur talent il n’existe pas de bourse de littérature qu’on puisse accorder aux écrivains qui ont fait leurs preuves je déplore également que les écrivains ne s’entendent pas sur les termes de leur propre mission d’écrivain l’écrivain est un homme à part, un citoyen du monde comme l’avait dit Hugo je déplore également le mépris que certains écrivains qui se disent être plus talentueux affichent à l’égard des écrivains en herbe ou des mauvais écrivains avant de commencer à écrire, j’ai beaucoup lu la littérature française, qui comportent de bons et de mauvais écrivains tous ces écrivains sans distinction sont cependant encouragés. La Société des gens de lettres de France m’envoie certains livres que je ne trouve pas dignes d’être écrits par des Français. Mais tous ces gens sont respectés. Ici, le mépris pullule. On ne pourra jamais avoir de bons écrivains uniquement dans notre pays. Nous avons très peu d’intérêt pour notre littérature. Nous voulons lire ce qui se passe en France. C’est une mentalité qui ne fait pas avancer les choses.

Avez-vous un plan personnel pour relancer la littérature camerounaise ?

La relève dépend d’abord des moyens. S’il y avait de l’argent, je formerai un cercle. Ici à Batchenga, je suis en train de lancer un cercle avec des intellos. Nous ne ferons sûrement pas grand-chose mais nous y croyons. J’ai commencé à écrire alors que j’étais à l’école. Au village, on nous contait des histoires que je traduisais. C’est comme ça que j’ai appris à écrire. Il faut beaucoup de moyens pour relever la littérature camerounaise. Je créerais alors une Société de gens de lettres comme en France, on on pourrait faire éditer des livres, organiser des séminaires, des voyages à l’étranger. Voyez, je connais l’Amérique, l’Allemagne, la France alors que jamais je n’ai visité le Gabon ou le Nigeria qui sont pourtant des pays frontaliers au mien. C’est incroyable ! Un jour, Alioune Diop est venu me chercher chez moi. Par sa visite, le fondateur de Présence africaine m’a encouragé. A sa mort survenu quelques temps seulement après, sa femme m’a dit qu’il lui avait beaucoup parlé de moi. De son vivant, il avait tenu à m’inviter en France. Malheureusement il est mort avant. Il voulait me conduire à Dakar car je me plaignais de ma mauvaise connaissance des pays africains autres que le Cameroun. A l’intérieur du Cameroun, il faut de l’argent pour promouvoir le tourisme. Un écrivain qui voyage gagne en inspiration. En bref, il faudrait d’une somme d’environ cent cinquante millions de francs CFA pour relever la littérature camerounaise. Sur le plan de la forme, il y a de très grands écrivains au Cameroun. Il y en a qui viennent me voir, ceux qui sont en herbe ; beaucoup viennent me présenter leurs manuscrits. Il y en a un qui vient de faire publier un recueil de poèmes. Ce n’est pas un écrivain parfait, mais il peut faire beaucoup mieux. Il a des chances de peaufiner son écriture et il faudra pour ça, et entre autres, qu’il voyage.

Recueilli par Jean-Claude Awono à Batchenga le 30 décembre 1998.